Un estudio revela cómo las rotaciones diversificadas, los cultivos de servicio y la fertilización balanceada fortalecen la salud del suelo y su capacidad de almacenar carbono. Además, advierte sobre los efectos degradantes de las labranzas agresivas y propone una mirada integral hacia la sustentabilidad agronómica.

En el corazón agrícola de Santa Fe, un estudio técnico elaborado por los ingenieros agrónomos Oscar Zen, Sergio Picco y Navier Picco replantea el concepto de la huella de carbono. Más allá de los balances globales y los compromisos ambientales, los autores proponen entenderla como una huella agronómica, una marca concreta que deja cada práctica de manejo sobre la estructura, la fertilidad y la resiliencia del suelo.

El trabajo, titulado “La huella agronómica del carbono”, aporta evidencia medida y simulada sobre cómo la siembra directa, las rotaciones diversificadas, la fertilización balanceada y los cultivos de servicio son capaces de sostener e incluso aumentar la materia orgánica del suelo (MOS), componente clave del carbono orgánico y base de la productividad agrícola a largo plazo.

Siembra directa y manejo conservacionista en Santa Fe

El documento comienza desmitificando el uso superficial del término “carbono” en la agricultura moderna. Frente a discursos cargados de slogans o “productos milagrosos”, los autores subrayan la necesidad de “resultados concretos y medibles”.

LEÉ MÁS►Investigadores de la UNL desarrollan un bioestimulante a partir de residuos de la molienda de soja

En la región centro-norte de Santa Fe, donde las temperaturas medias anuales oscilan entre 18 °C y 21 °C, los suelos —aunque fértiles— son particularmente frágiles. Allí, los buenos manejos bajo Siembra Directa han demostrado que los aumentos reales de materia orgánica son posibles solo si se evitan los “torturadores de suelos”, como los denominan los autores: la rastra diamante y los acondicionadores.

Estas herramientas, diseñadas originalmente para favorecer la mineralización en suelos fríos de zonas templadas —como el norte de EE. UU. o el sur de Canadá—, generan en las regiones cálidas del litoral argentino un efecto inverso y dañino: aceleran la descomposición de la materia orgánica, rompen los agregados del suelo, incrementan la erosión y debilitan la capacidad del suelo de retener carbono y agua.

Zen y sus colegas advierten que su uso repetido produce lo que llaman una “meta rosca”, un círculo vicioso en el que el suelo se degrada progresivamente y exige cada vez más intervención mecánica, alejándose del equilibrio biológico natural.

Rotaciones y cultivos de servicio: equilibrio sinérgico para el suelo

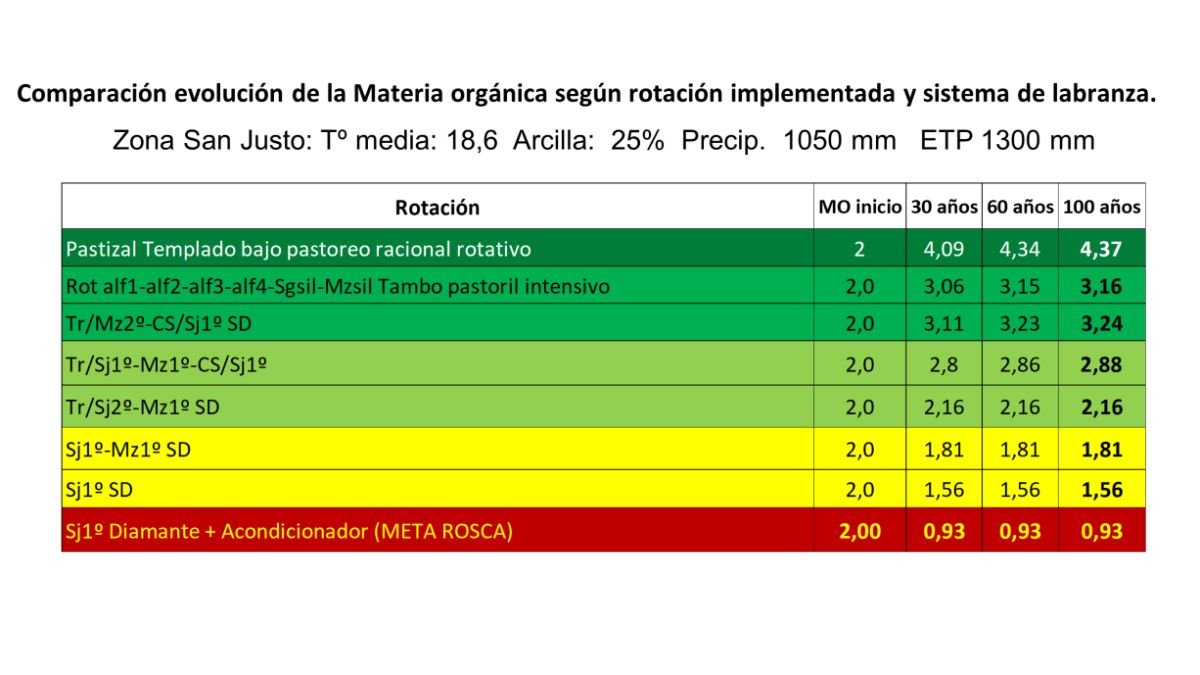

A partir de ensayos a campo y simulaciones con el modelo AMG, los ingenieros evaluaron distintos sistemas de manejo en la región de Gálvez y San Justo. Los datos obtenidos en el establecimiento LOS PICCOS, en Pueblo San Bernardo (Comuna Tres Reyes), mostraron que, tras 35 años de agricultura continua bajo siembra directa, la MOS se mantuvo estable en 3%, demostrando la viabilidad del manejo conservacionista.

Las simulaciones, en tanto, revelaron contrastes marcados:

- Los sistemas pastoriles con pastoreo rotativo lograron mantener niveles de MOS semejantes a los de suelos prístinos.

- Las rotaciones diversas (que incluyen trigo, maíz y cultivos de servicio) permitieron superar el 3% de MOS.

- El monocultivo de soja, incluso en siembra directa, descendió hasta 1,56% en 100 años.

- Y en los sistemas donde se aplican labranzas agresivas —como la rastra diamante— la caída fue aún más pronunciada, llegando a valores inferiores al 1%.

Los investigadores concluyen que, para mantener o aumentar el carbono en la región, se requieren aportes mínimos de unos 6.000 kg de carbono por hectárea por año, equivalentes a unos 13.500 kg de materia seca.

Sustentabilidad y fertilización balanceada: el equilibrio sinérgico

Uno de los hallazgos más destacados del trabajo es la importancia del equilibrio sinérgico que generan las rotaciones diversificadas.

La combinación de gramíneas (que aportan residuos con alta relación carbono/nitrógeno) y leguminosas (con baja relación C/N) crea una “dieta ideal” para el suelo, con una proporción cercana a 24:1, considerada óptima para los procesos microbianos y la formación de humus estable.

Este balance impulsa la actividad biológica, mejora la estructura, favorece la retención de agua y aumenta la resistencia a la erosión. Al mismo tiempo, la fertilización balanceada potencia el crecimiento vegetal y, por ende, el aporte de biomasa aérea y subterránea, clave para la regeneración continua del suelo.

LEÉ MÁS►Paisajes multifuncionales: un nuevo paradigma agrícola para mejorar la productividad

Beneficios agronómicos medibles y carbono como capital

Los efectos de estas prácticas se traducen en beneficios concretos y medibles: mejor estructura física, mayor aireación, incremento de la infiltración, y un suministro más estable de nutrientes. Además, los suelos con más carbono muestran mayor resiliencia frente a eventos extremos, como sequías o excesos hídricos.

En palabras de los autores, “producir más y mejor sin degradar el recurso es posible”, y los productores de la región “ya muestran que el carbono puede convertirse en patrimonio productivo y ambiental, un capital que fortalece a las generaciones presentes y futuras”.

Huella agronómica y visión de largo plazo para la sustentabilidad

En el cierre del estudio, Zen, Picco y Picco invitan a repensar el carbono del suelo como un indicador de gestión agronómica, más que como un dato ambiental abstracto. La huella de carbono, afirman, puede y debe medirse en cada lote, en cada campaña, como un reflejo directo de las decisiones de manejo.

LEÉ MÁS►Relación Insumo-Producto en Entre Ríos: la rentabilidad de los cereales en jaque

El suelo —señalan— es una reserva viva que se construye lentamente con prácticas sostenidas, y el carbono que almacena es la base de la fertilidad, la biodiversidad y la productividad futura.

En definitiva, el trabajo concluye que la producción agropecuaria, por su capacidad de capturar CO₂ mediante la fotosíntesis, es la única actividad productiva que puede contribuir directamente a mitigar el calentamiento global, siempre que se gestione con equilibrio, respeto y visión de largo plazo.