En Córdoba, investigadores utilizan comederos inteligentes para medir el consumo real de cada bovino en feedlot. La tecnología permite identificar animales más eficientes, ahorrar hasta un 15% de alimento sin perder producción de carne y generar información clave para la selección genética y la sustentabilidad ganadera.

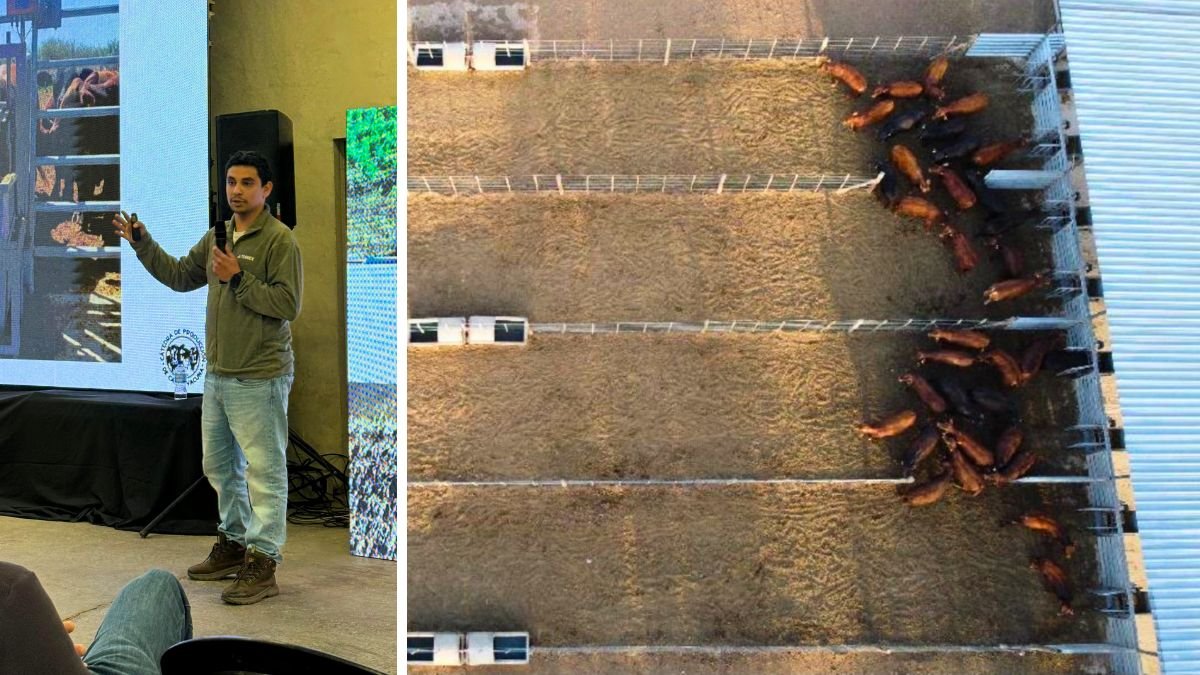

Medir con precisión cuánta comida consume un bovino y cuánta carne genera a partir de ella siempre fue un desafío para la ganadería argentina. En Córdoba, esa pregunta comenzó a responderse gracias a la incorporación de comederos inteligentes en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en un proyecto que integra a las asociaciones de razas bovinas.

La alimentación representa cerca del 80% de los costos totales de un engorde a corral, sin considerar el valor del ternero ni los gastos de comercialización, de acuerdo con la Cámara Argentina de Feedlot. Por eso, la posibilidad de conocer el consumo individual de cada animal se transformó en una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia y la competitividad de la ganadería.

¿Qué son los comederos inteligentes y cómo funcionan?

La tecnología, desarrollada en Argentina por la empresa Hook junto con el INTA, funciona a partir de una balanza integrada en el comedero, que pesa en tiempo real el alimento disponible. Cada bovino lleva una caravana electrónica que emite una señal de radiofrecuencia. Al ingresar, el sistema identifica al animal y registra la hora, la cantidad de alimento en el comedero y la duración de la visita. Al salir, vuelve a pesar el alimento restante y mide el consumo real.

LEÉ MÁS►Limousin, una de las pocas razas de origen continental que ha logrado superar las políticas públicas

“El equipo identifica automáticamente el número del animal que ingresa a comer, la hora en que lo hace y la cantidad consumida”, explicó a AIRE Agro Gastón Alfaro, docente e investigador de la Cátedra de Producción de Carne Vacuna de la UNC. “De esa manera podemos conocer con precisión el consumo individual, un dato muy difícil de medir con métodos tradicionales”, agregó.

Cada unidad tiene un costo cercano a 6.000 dólares, más la obra civil necesaria para su instalación. Por eso su uso comenzó en centros de experimentación, como la estación de testaje de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Córdoba, equipada con 12 comederos, y en establecimientos de La Pampa, Corrientes y Río Negro.

Consumo residual (RFI): el dato clave para medir eficiencia

La información recolectada permite calcular el consumo residual de alimento (RFI, por sus siglas en inglés), un carácter fenotípico que indica cuánto comió un animal en comparación con lo que debería haber consumido independientemente de su peso vivo y de su ganancia diaria. Un valor negativo es deseable, porque significa que el bovino comió menos de lo esperado manteniendo su nivel de producción.

“Con estos ensayos pudimos identificar los animales en los cuales se ahorra más alimento para mantener el mismo nivel de producción”, señaló Alfaro. “Ese ahorro podría alcanzar hasta un 15% en comparación con sus pares de la misma prueba”, añadió.

LEÉ MÁS►Cueros y subproductos ya no pagan las cuentas: el nuevo desafío para los frigoríficos

Los ensayos tienen una duración de 60 días, más un período previo de adaptación, y reúnen a toros jóvenes de diferentes provincias. Con los datos obtenidos se elabora un ranking que es remitido a las asociaciones de criadores, que lo integran en los DEP (Diferencias Esperadas de Progenie), los índices de evaluación genética utilizados por cada raza.

Ranking de toros: la base de la selección genética

La eficiencia de conversión tradicional —la relación entre kilos de alimento consumidos y kilos de carne ganados— depende de dos variables: consumo y ganancia de peso. Sin embargo, los animales más grandes tienden a mostrar mayor consumo, lo que sesga la evaluación. En cambio, el RFI se considera una herramienta más adecuada porque permite separar la eficiencia del tamaño corporal.

“Seleccionar animales por eficiencia de conversión incluye parámetros de tamaño y crecimiento, lo que dificulta el proceso”, describió Alfaro. “Mejorar la eficiencia de conversión a través de RFI es la medida más adecuada por su independencia fenotípica entre el peso vivo y la ganancia diaria de peso”, agregó. Además, el RFI muestra heredabilidad moderada, lo que lo convierte en un criterio confiable para programas de selección genética.

El método ya se utiliza en otras especies —como porcinos, aves y hasta camarones— y ahora se extiende a los bovinos en Argentina, con potencial para orientarse hacia un ámbito de productores individuales.

Impacto en la nutrición animal, la salud ruminal y el ambiente

El sistema también permite analizar patrones de consumo: cuántas veces al día come un animal, cuánto ingiere en cada visita y en cuánto tiempo. Esta información resulta valiosa para la industria de nutrición animal, que puede evaluar el impacto de aditivos o dietas específicas en la salud y en la eficiencia productiva.

“Al poder individualizar el consumo, se puede trabajar con empresas que deseen probar sus productos. Por ejemplo, algunos aditivos logran que el animal coma más veces al día y en menor cantidad cada vez, lo que favorece la salud ruminal”, explicó Alfaro.

Por otra parte, la mejora de la eficiencia alimenticia no solo tiene un efecto económico, sino también ambiental. Menor consumo de alimento para el mismo nivel de producción significa una reducción de la presión sobre recursos como granos y forrajes, y también una menor emisión de metano por kilo de carne producido.